漢方とは

漢方とは

そもそも漢方って何?

中国漢方をなるべく分かりやすく説明するページです。

漢方の概念

漢方の概念はは難しいのですが、基本的には五行説で表せ「木火土金水」のバランスの崩れを補うことです。

上の図は「五材」を表したもので五行理論の礎となるものです。

- 木は曲直 成長 上へ

- 火は炎上 火の例え

- 土は稼穡 生育 基礎

- 金は縦革 変化 上から下へ

- 水は潤下 潤し 下へ

自然界はこれら五つの基本要素から成り立つと言われています。

これらを身体にあてはめると

- 木=肝

- 火=心

- 土=碑

- 金=肺

- 水=腎

となり、これらの関係性を正してバランスを整えることが漢方の概念です。

漢方での診断方法

ひとこと漢方と言っても、考え方・診断・治療には種類があります

考え方として有名なのは

- 気血水理論(不足の原因)

- 陰陽五行理論(臓器の原因)

これらの知識をベースに以下の四診で判断します。

- 望診(ぼうしん) 肉眼による観察

- 聞診(ぶんしん) 耳・鼻による観察

- 問診(もんしん) 患者の環境を問う

- 切診(せっしん) 患部に触れる・脈診・腹診

漢方では、四診後に行う 治療方針を決めることを”証”といい これが最終的な診断となります。

漢方の治療は

また実際の治療には

- 排毒

- 漢方薬・薬膳

- 針

- 灸

- 気功

等が用いられます。

漢方における漢方薬もしくは薬膳に分類され、経口して体に入れます。”証”(診断)の後の治療中にも

- 誤治 ”証”に合わない治療法

- 過反応 体に合わない・過敏症

- 瞑眩 治療法が効果が出る前に一過性の症状が出る

などが出る場合があるので 漢方的な治療中 経過観察はとても大切です。

漢方薬の副作用

漢方薬だから副作用がないというのは間違えで、実際には”証”(診断)が正しくても、その後の処置などにより過反応・瞑眩反応などでる場合もございます。 また漢方薬の場合には以下のような分類があり それぞれ生薬や薬草によりそのランクが決まっています。

上薬

甘草、桂皮、人参、山薬、大棗、胡麻、地黄、五味子など

生命を養うを主とする 無毒 長期服用しても人を害しない 身を軽くし、体を益す 不老長寿

中薬

当帰、川芎、柴胡、芍薬、葛根、乾姜、麻黄など

人に応じて無毒と有毒とがある、病を防ぎ、体力を補う、組み合わせにより有毒になる

下薬

大黄、附子、半夏、黄柏など

病を治すを主とし、毒性も強いので、長期の連用はつつしむべし 副作用あり

神農本草記からの中国漢方薬

神農本草記

まず最初に 神農本草記は神農の伝説の物語であり 作者は不明 中国最古(後漢AC25~頃)の薬草辞典 内容は365種類の薬草を上薬・中薬・下薬に分類し整理されたものである。また神農本草が後年追記され現代には本草網目として残っています。

漢方薬とは神農本草に記載のある薬草を基礎に それら数種類を混ぜ合わせることにより、薬草の特徴に指向性を持たせる(※特徴を強化したり・弱めたり)ことに成功したのがきっかけに 薬草食から漢方薬へと発展していきます。

中国から広がった漢方

漢方の知識は中国から5~6世紀(隋)のころに日本に伝わるも 材料のすべてが手に入らるわけではなく書物として伝えられました。

食べ物を薬として用いるのをベースに室町時代以降、日本独自の材料などから日本独自の漢方は発展し安土桃山時代に庶民に普及したと言われています。

世界的に見ると韓国や中国では伝統医と呼ばれる資格があり日常的に またヨーロッパなどでも薬効のある植物ハーブとして伝わっていき 現在では薬効のある食品と言う分野が確立されつつあります。

残念ながら、日本では、新明治政府の方針で今までの東洋医学から西洋医学に方針転換し、日本国内では食べ物を薬としての漢方は衰退していきます。

まとめ 漢方とは

その効果や神話性 もちろん副作用や飲み合わせの問題がないことから注目されている漢方ですが日本では傍流扱いになっているのも事実。

漢方的な考え方では世界は五つの要素から出来ており それは身体にも通じます。

四診で悪いところを見分け 過不足のもの(薬膳・漢方など)を調整し その後の体の反応を見ながら 確認する考え方です。

過不足のもの(薬膳・漢方など)の中には上、中、下と薬にもなれば飲み合わせで毒にもなるものが存在します。

これらは、本草網目(世界最古の薬草辞典)など過去の経験から様々な区分けがされています。

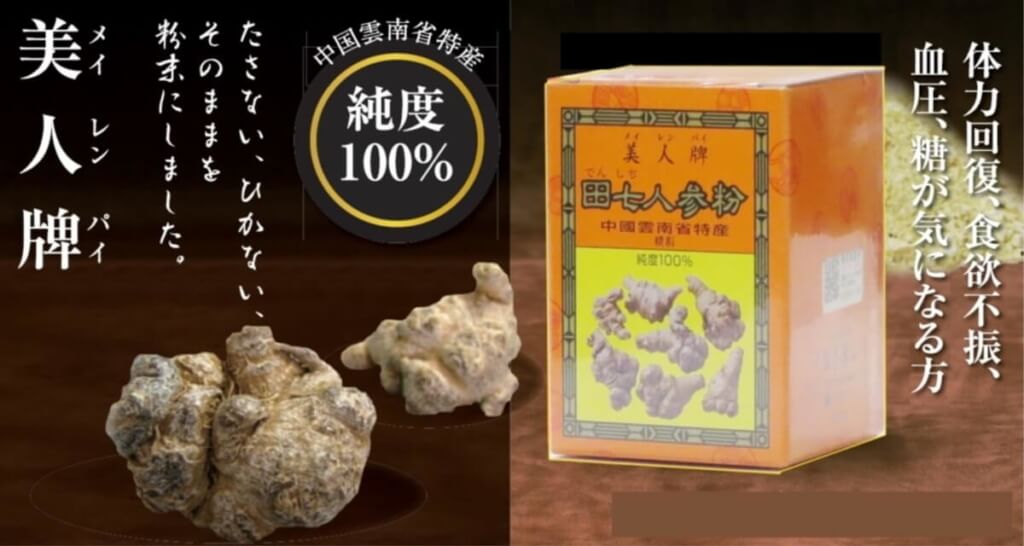

粉の田七人参の通販

よけいなものを完全に排除した 純度100%の田七人参粉 田七人参粉の事なら30年の実績をほこる 慶光茶荘から